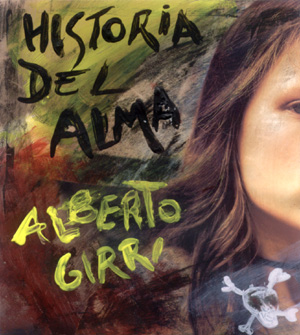

Alberto Girri

Para Jorge Luis Borges, este remoto, descarado y torpe calco, homenaje a su Historia universal de la infamia.

Mayo de 1977

Disculpa del héroe:

El autor

tiene escasa imaginación y no pudo, como era su deseo, hacer que las páginas

que siguen fueran escritas por Thomas de Quincey o Marcel Schwob o Herman

Hesse. Pero debía optar entre la inevitable vergüenza de que lo narrado

resultara inferior a las intenciones, y la molesta sensación de tener

que dormir, comer o amar, acompañado de los fantasmas que al lector se

proponen

La mayoría de los hombres arrastra el propio destino con distraída resignación. Sólo la esperanza, siempre fortificada, es incorruptible en ellos. Ayudados por la fuerte imaginación de los que quieren algo, esos hombres sueñan circunstancias felices y ostentosos finales. Cada uno se ha confeccionado su destino posible y de ese destino está excluida la blasfemia. Sólo cabe esperar y creer.

Los hechos que se relatan a continuación no persiguen ninguna finalidad narrativa especial. Son fruto de una hipotética y sosegada resurrección, y su única finalidad es ejemplificar la efectiva intervención de fuerzas imprevistas en el curso del humano destino. La peripecia ha sido, en lo posible, deliberadamente excluida.

LOS HECHOS

El 17 de diciembre de 1901 el abogado parisiense Gastón Roux, guiado por personales sospechas y anónimos escrupulosos. abría cierto secretaire. Las manos le temblaban un poco, pero después de una decorosa revisación de papeles nuevos y papeles viejos se enteraba de la infidelidad de su esposa. Una carta imprudentemente intacta, en cuyo epígrafe decía: Nunc et semper dilecta, revelaba lo abominable. Además, y entre otras cosas igualmente meditadas, la carta sugería la conveniencia de la muerte violenta del marido. La necesidad de tan inquietante medida se fundaba en tradicionales y respetables razones, a saber: pasiones, amor, felicidad eterna, etcétera.

Deslumbrado por el epígrafe, Roux leyó la carta, y después de la cuarta lectura su rostro había adoptado el gesto aliviado del agradecimiento. Colocó la carta en su lugar y retiróse a su despacho, donde meditó.

Durante lentísimos años había esperado con fe la milagrosa colaboración de las circunstancias. Éstas — era inevitable — un día u otro lo desembarazarían de sí mismo y de su esposa, y harían de él un aventurero. El momento había llegado.

En efecto, en un diario de la víspera, manoseado sin entusiasmo, Roux había leído, perdida entre informaciones inverosímiles como la del encarcelamiento de un falso profeta, la noticia de que en España procesaban nuevamente por el delito de estafa a Silvestre Monet. Años atrás, Monet había estado complicado en el escándalo de los herederos Crawford. Roux fue su defensor. Entre el abogado y su cliente había un impresionante parecido físico, lo cual provocó caricaturas y graves parodias, hoy definitivamente olvidadas. Monet recuperó su libertad, y nada se supo de él. Roux lo recordó siempre con nostalgia y con la convicción fatal del reencuentro.

Ahora aparecía en España, y Roux, mirándose con precisión en el espejo, revisaba la ceremoniosa descripción policial del estafador: "Silvestre Monet, domiciliado en París, 9, Avenue de la Grande Armée. Parece tener unos cuarenta años, pelo castaño, ligeramente canoso y algo ralo, bigote castaño claro, ojos grises y rostro descolorido. Los dientes de la mandíbula superior son muy grandes y las manos muy largas. Usa habitualmente lentes. Es licenciado en derecho, habla varios idiomas y pinta".

Era imprescindible ponerse en contacto con Monet, y se decidió de inmediato. Aduciendo ante la infiel impostergables obligaciones profesionales, esa misma noche se embarcó en el rápido a Madrid. En el viaje escribió varias cartas y completó sus planes. Una vez en Madrid, se proveyó de una irreal y adecuada barba, y visitó al procesado Monet.

Lo visitó varios días seguidos, y nada se sabe sobre lo que conversaron. Es improbable, por supuesto, que hablaran sobre los designios del Nunc et semper dilecta. Al quinto día, y sin alarmas, la sustitución se había consumado y el que volvía a París era Silvestre Monet. No volvió al número 9 de la Avenue de la Grande Armée, sino a la casa de Roux. No tuvo tiempo de gustar su nuevo estado. Las palabras latinas eran irrevocables y durante su primera noche en París una razonable dosis de ácido prúsico consumaba la sentencia.

En su celda española, el falso Monet aspiraba con fruición el olor de almendras amargas.

EL HÉROE

Las sagaces huestes del prefecto muy pronto descubrieron a los criminales. Fueron condenados la esposa de Roux y un italiano de aire borroso que se hacía llamar Carlo Secchi, profesor. Fueron citados cientos de testigos, y varios expertos opinaron sobre la autenticidad del Nunc et semper dilecta. Manos misteriosas quisieron trasladar la causa a otra jurisdicción, pero sin resultado.

En cuanto al vindicado, tras su condena volvió a París, dispuesto a cobrar su postergado destino y a fabricar su leyenda. Consiguió ambas cosas.

Durante la guerra de los Aschantis fue corresponsal de diarios ingleses. Durante la guerra entre Inglaterra y las repúblicas sudafricanas estuvo en el Transvaal. Después se hizo naturalizar con el nombre de Burgher, llegando a ser miembro de una brigada irlandesa que combatía contra los ingleses. En 1905 fue elegido, en Irlanda, diputado nacionalista. Hace un viaje a la otra isla pero allí los diarios recordaban, y exigieron su detención. Se le instruye proceso ante la Corte de Justicia de Londres, y el 23 de enero del año siguiente fue condenado a ser colgado hasta que la muerte llegara.

El verdugo aseguró que en veinte años de su maldito oficio nunca vio un reo tan satisfecho.

No hay en esta historia ningún problema oscuro a resolver. Su interés, menudo y fugaz, reside en la personalidad de la culpable, la cual se hizo justicia por sí misma. Me atrae porque, al igual que Lady Macbeth, no bebió nunca de la leche de la conmiseración humana. Por otra parte, estoy seguro de que ella nunca supo que se inclinaba hacia el mal.

Jeanne Danilhof fue su nombre de soltera, y de sangre eslava. La madre, exiliada de Rusia por nihilista, realizaba en París inseguros estudios de medicina cuando se convirtió en amante de un francés adinerado. Nació Jeanne, y el hombre razonó la necesidad de una separación. La exiliada aceptó, pero como tenía al parecer ideas un poco extremas sobre la virtud, se dejó matar dignamente por el alcohol y la pena.

Jeanne tenía dos años, y de ella se hizo cargo su abuela, una rica moscovita que – inevitablemente – perdió en Mónaco la mayor parte de su fortuna. Jeanne crecía, y su única distracción consistía en entregarse a los ejercicios deportivos. Jeanne sufría las alternativas de las ganancias y pérdidas de la abuela, y ésta tanto confiaba a la niña al cariño de eficientes institutrices cuanto lujoso de bondadosas amigas que le hacían zurcir vestidos o pelar papas. Cuando la infalible ruleta cumplió su cometido, la dama se vio obligada para vivir a instalar una pensión en Niza. Contaba con el prestigio de una inventada nobleza, y la belleza cierta de Jeanne. ¿Ambicionó Jeanne el lujo? ¿Se vio apremiada por su belleza creciente? Un día le pareció injusto e inquietante no estar casada, y llegaron los brazos de jóvenes a los cuales la arrojaba su excelente abuela. Llegó el asombro de que ninguno de esos señores, iniciados en sus formas y en su aroma, pidiera su mano. Llegó la creencia de que, de tanto en tanto, alguna niña pobre y excepcionalmente hermosa, guiada por una madre inteligente, se casa con un joven millonario sensualmente atraído y huérfano. Llegaron un comerciante ruso y un empleado de correos, sucesivamente rechazados. Llegó un oficial del ejército que, más tenaz, buscó el balazo. (Jeanne lloró, sin darse cuenta que el desesperado había cometido el acto premonitorio.) Llegó finalmente la apetencia, y Jeanne se decide por un ingeniero de edad madura pero con buenos modales y dinero.

La solución era elocuente. Una sombra segura a su lado, y para el alma rusa la media hora de olvido que cada hombre pudiera ofrecerle

De un modo anónimo, pero perfeccionándose paulatinamente, Jeanne tomó un amante y luego otro. Por cierto que el esposo no era un caballero muy seductor, pero como comprendía el alma rusa perdonaba. Un día deseó salvar a Jeanne del pecado, y a él mismo de una furia razonable. Se alejó de Francia mediante un puesto en perdidos lugares africanos: primero, de administrador en Sedbou, y luego en Ain-Fezza.

Allí fue su vindicada casi muerte, el decidido bovarismo de Jeanne, la decidida liberación de Jeanne.

LA OPORTUNIDAD

Ain-Fezza. Cascos redondos, sucios, turbantes sucios, risibles locomotoras deformes y anticuadas, serios negros dispuestos para la definitiva postal portuaria. Blancos más pintorescos, dispuestos para el cambio fabuloso de huesos y piedras por collares interminables. Jeanne y tres mujeres blancas eran lo único agradable. Nacieron niños, y los esposos parecían muy felices cuando la creación de una línea férrea llevó a Ain-Fezza una pasiva comisión de agrimensores e ingenieros.

Se acerca el nuevo agonista.

Uno de los recién venidos, el ingeniero Roques, entró en relación con el matrimonio, y bien pronto, sin mayor astucia, fingimientos o ruegos, una temeraria íntima relación establecióse entre Roques y la joven esposa. Como era de esperar, después de la primera noche el alma rusa ofreció a Roques suicidarse juntos. Roques no aceptó, pero le agradó la lisonja.

Los amantes habían comenzado por verse en una casa de los alrededores, aunque ejercer allí la complicidad era molesto, y el solaz incompleto. Estos encuentros puntuales se avenían mal con el ardor poderoso de sus temperamentos. Es muy cierto que el amor salva de la pereza. Roques deseó poseerla a toda hora y con entera libertad. Con audacia increíble y feliz, con la audacia que pedía el viejo Ovidio, aprovechó el sueño del administrador, pues:

Saepe maritorum somnis utuntur amantes

Et sua sopitis hostibus arma movent.

Con exactos movimientos descalzos, se acercaba hasta el lecho de los esposos, acercaba su mano persuasiva y una breve caricia en el pecho despertaba a Jeanne. Con infinito sigilo se dirigían entonces a la habitación vecina donde se olvidaban del peligro. Una noche – recordó luego la audaz –, después del paso avisador de la mano, el marido despertó, y al no sentir a Jeanne a su lado levantóse para buscarla. Afortunadamente, no encendió la lámpara. Se dirigió al salón, llamando a su mujer en la oscuridad, y pasó tan cerca del invasor que casi lo rozó. Roques, revólver en mano, se aprestaba a disparar en caso de verse descubierto. Por su parte Jeanne, al oír las voces alarmadas, contuvo la respuesta y se reintegró al lecho conyugal. "¡Oh – dijo con pesar –, aquella noche mi marido pasó cerca de la muerte, muy cerca!"

Sin duda allí nació – se hizo impostergable – el proyecto de deshacerse del marido. Los hombres son ingenuos y expeditivos, y Roques propuso el suficiente balazo y a continuación confeccionar la imagen verosímil del suicidio. Proceder ruinoso al cual se opuso Jeanne, pues había un perspicaz seguro de vida que el suicidio declaraba sin valor. Decidieron entonces la intervención del veneno, procedimiento tal vez lento pero más riguroso. Mientras urdían la felicidad, Roques fue llamado a Francia por el gobierno. Las relaciones continuaron por carta, mediante las cuales Roques suministraba regularmente a Jeanne ánimo y justificación. La distancia no era el olvido. Ellos no abandonaron la idea del envenenamiento, y el alejado hacía llegar a madame eficientes sustancias tóxicas: cianuro de potasio, sublimado de arsénico, etcétera. Jeanne decidiría. Se decidió por el veneno, más imperceptible, lento y dulce: Jeanne se decidió por el licor arsenicado de Fowler. Era también el más gradual. Una circunstancia favoreció la empresa. Desde hacía tiempo el marido de Jeanne sufría de una enfermedad del estómago, no mortal, ciertamente, pero como a veces algunos enfermos se agravan sin saberse la razón, la enfermedad sería un inmejorable punto de partida.

Una vez sentenciado, y gracias al régimen arsenical, sus ataques se hicieron más frecuentes. Tales ataques no despertaron sospechas, pero uno de sus amigos, Guernay, con esa peculiar intuición de los amantes despechados (había intentado sin éxito la seducción), sospechaba el antiguo y vigente adulterio. Escandalizado, denunció al prefecto la conducta homicida de Jeanne. Delató primero que, hallándose en el salón de madame en el momento que ésta escribía una carta a su amante, había podido leer por encima del hombro esta frase acusadora: "Ya no tengo más veneno, envíame, querido, una provisión en las babuchas de los niños."1 Dijo Guernay que había escamoteado la carta para entregarla al prefecto, pero la realidad es menos novelesca. Todo se redujo al fácil soborno de la empleada de correos para poder así ver la carta dirigida a Roques y confirmar la acumulada sospecha.

LA EXPIACIÓN

Jeanne fue arrestada. Con previsible energía pero sin éxito intentó la salvación. Negó con asombro, con naturalidad, con furia, con lágrimas. Cuando se calmó, le mostraron la carta. Declaró que Roques le había insinuado la muerte del marido, que intentó obligarla. Ella había fingido obedecer, pero sin hacer nada en realidad. La afirmación de madame hubiera sido convincente de subsistir la gravedad del marido. Pero éste, desde que prescindiera del dulce licor, se restablecía. Jeanne se resignó.

El juicio no hizo conocer ninguna circunstancia nueva. La correspondencia de los amantes permitió establecer que Jeanne había obedecido con fe hasta las últimas sugestiones de Roques. Había intentado varias veces huir del marido, pero no se resignaba a abandonar a los niños. Se declaró arrepentida y trató de que todos lo supieran. Rasgo noble, sin duda, pero que no bastó para absolverla.

Otra esperanza era la siguiente: se había hecho circular la especie de que el ex condenado, ante el arrepentimiento de madame, no deseaba sino perdonar. Fue sólo un rumor, como se vio por sus palabras pronunciadas al final de la deposición: "Señores, yo nunca he perdonado a Jeanne Danilhof, nunca la perdonaré. Me es completamente indiferente que ella sea condenada o no. Sólo quiero una cosa para mí y mis hijos: no oír hablar más de ella."

La condena fue de veinte años de trabajos forzados. Llevada a prisión, Jeanne halló el medio de eludirla ayudada por una ampolla de estricnina escondida en el pelo. Después de una corta agonía, expiró.

Eso está bien, pues el crimen nunca hizo bien a nadie.

1 Al contar, no tengo intereses retóricos. Pero supongo que sería muy divertido reproducir todas las frases – dichas o no – con que Jeanne subrayaba la pasión. De este énfasis, afortunadamente inagotable, extrae la literatura alguna de sus mejores razones, tal la ironía, la ingenuidad y la simpatía humanas.

LA CRÓNICA

El punto de partida es la atónita muerte de un niño, estrellado contra las rocas que participan de las tradicionales y convencionales bellezas del camino entre Castellamare y Sorrento, en Nápoles. El pobre cuerpo fue hallado por pescadores del lugar, hallazgo impresionante ya que en la severa mitología familiar de los descubridores un niño no puede morir así. Nadie alentó la identificación. Tan sólo dos escapularios, con invocaciones a la virgen escritas en francés, indicaban la probable nacionalidad. Las ropas eran anónimas, pero las medias de algodón azul estaban marcadas con un número. Sin inconvenientes, la policía admitió que marcar la ropa con un número es usual en los internados; también sin inconvenientes admitió que se trataba de un crimen, porque la disposición del lugar no facilita los accidentes (un terraplén salva del abismo a gentes y vehículos).

Un cochero, que circulaba llevando ávidos turistas, declaró haber visto al niño acompañado por un hombre de lentes y rubio y de mediana edad. Se cruzó con el grupo hacia las cuatro de la tarde, y como el niño parecía cansando ofreció su vehículo. Pero el hombre rubio lo rehusó. Ya entrada la noche, el cochero volvió a encontrarse con el desconocido. Iba solo, y la marcha apresurada, la cara inaccesible bajo el sombrero, la noche, las inevitables conjeturas, secundaron la sospecha.

Con tales datos, aunque en vano, la policía investigó en las estaciones de ferrocarril y en hoteles.

A diez años del cuerpo destrozado, una denuncia firmada por la marquesa de Colin convocaba el nombre del muerto y del asesino: Juan Hipólito France y el marqués de Colin. Con igual decisión, la marquesa confesaba que el niño era su hijo natural. La solícita pista informó que en los días nefastos el marqués retiró a niño del seminario de Pont-Cerné y lo condujo a Italia, a Nápoles, adonde llegaron defendidos por el falso nombre Martin. Era, sin duda, la pareja que el cochero de Castellamare había visto.

El marqués sostuvo que el niño escapó a su prudencia, arrojándose contra las rocas. Sostuvo que el evidente escándalo, la necesidad de salvar el honor de su esposa — pues habría tenido que revelar lo ilegítimo — le aconsejaron la huida y el largo silencio.

Hasta aquí, la claridad.

LA CULPA

El matrimonio del marqués Colin había sido gestado en uno de esos codiciosos avisos periodísticos que ofrecen a señores con títulos nobiliarios, aunque pobres, la mano de señoritas dotadas de algunos millones y alguna culpa. Muchos inocentes y muchos astutos obedecen a estos llamados, casi siempre falaces. Esta vez — cosa extraordinaria — todo era verdad; la señorita, la infinita dote y la mancha.

María de Crevin, hija de un abogado enriquecido en especulaciones con maderas, había sido seducida por el jardinero de la familia. Al bastardo, denunciado como hijo de madre desconocida, le dieron el imperceptible nombre de Juan Hipólito France. Con la amplia comprensión y serenidad que el percance exigía, le buscaron los secretos cuidados de una costurera de Orleans.

Cumplida la omisión, se deslizó en El Progreso, de Orleans, el llamado salvador.

Entonces, languidecía sin esperanzas en la administración de contribuciones directas un joven de origen aristocrático, pues los Colin son marqueses de Colin, condes de Grenelle, señores de Tousson, etcétera. Colin se incautó con diligencia de la propuesta, propuso a su vez, y lo declararon competente. La víspera de la boda, el padre de la novia le exhibió el pasado.

Los primeros años del pacto parecen haber sido felices y constantes, y algunos niños nacieron. En su castillo, el marqués de Colin asumió una vida indolente y dispendiosa, y entre 1873 y 1882 se olvidó de la culpa. En 1882 visita al niño por primera vez, junto con la marquesa; luego, inquieto porque el niño ya sospechaba su misterio y quería penetrar en él, lo encierra en el seminario de Pont-Cerné. Sería una reclusión sin alivio, casi absoluta, y se le forzaría más tarde a tomar las órdenes. Al principio, el ocultado mostró docilidad y cierta inclinación por el estado eclesiástico. Pero eso no duró mucho. Las ambiguas y caritativas visitas de los marqueses en lugar de calmarlo lo irritaban. Quería volver con sus padres, y anheladas fugas fueron el fruto de tales deseos."2

Cuando el marqués supo de las repetidas protestas pensó: "Este niño es la prueba incómoda de la antigua vergüenza de mi esposa, y la causa incómoda de mi grandeza presente. Este niño crecerá, y su inquietud será cada vez más peligrosa. Este niño debe morir."

Sin dilación, sin consultas, lo retira del seminario para distraerlo, dice, mediante una larga excursión. Elige el sur de Italia, pues recuerda con precisión un viaje adolescente a cierto lugar de Nápoles donde la naturaleza propiciaría sus fines. Viajando siempre en trenes nocturnos, llegan a Nápoles, se instalan en un hotel cercano a la estación, y recorren a pie el camino entre Castellamare y Sorrento.

Dos versiones asistieron a la muerte del condenado. En la predispuesta versión acusadora, el marqués, una vez que llegaron al sitio elegido, mediante un pretexto fugaz hizo subir al niño al terraplén y con un golpe en la nuca lo entregó al intolerable vértigo. En la versión del marqués, el niño se habría alejado en un descuido. En vano, temiendo un accidente, el marqués escrutó el abismo usando las voces de la desesperación. Durante horas, buscó y preguntó infructuosamente. Nadie confirmó esto. Más bien persistió la imagen del marqués regresando furtivamente, y solicitando informes en la estación del ferrocarril. El último tren había partido, y el desconsolado, el angustiado por haber perdido a su pupilo, se hizo conducir por un guía a una casa licenciosa donde pasó la noche. Al día siguiente se embarcó para Francia. Llegó acompañado por las noticias periodísticas acerca del cadáver misterioso con escapularios, y con plegarias escritas en francés en los escapularios.

Cuando se reunió con su esposa la abrazó diciendo: "Abrázame pues no me verás durante mucho tiempo. ¡Yo soy un hombre perdido!"

¿Cuál de las dos versiones aprendió la marquesa? Nada se sabe, porque ella corrigió después parte de lo confesado. A continuación, el marqués reunió algunos íntimos y les ofreció un relato en el que lamentaba las ingratas casualidades y las apariencias acusadoras, y requirió ayuda. Unánimemente, le aconsejaron el silencio y la espera prudente de los días.

LA FÁCIL IMPUNIDAD

Cuando llegó, la justicia pensó desfavorablemente del marqués, pero como los principales testigos — el cochero de Castellamare y la costurera de Orleans — habían muerto, y como el acusado no demostró orgullo y se humilló, lo absolvieron.

Éste es el final. Es un final decepcionado, verdadero y opaco, pero no hay otro.

De la duplicidad de la marquesa, de la marquesa guardando el secreto durante dos lustros, de la marquesa compartiendo sin temor y sin rencor la vida con el asesino de su hijo, de la marquesa huyendo con el preceptor de sus hijos y — pienso yo — consejero de la denuncia, narraré alguna vez, con más júbilo.

2 Conozco dos tentativas. Una vez, el bastardo fue sorprendido en un pueblo cercano al seminario, mientras rogaba al dueño de un circo que le diera trabajo. Otra, con idéntico resultado, quiso huir perdido en una sotana.

Los detalles son de exactitud relativa, y sólo los propongo por exigencias del relato.

LO QUE SE VIO

Después de algunos meses de preparativos, a cargo de una comisión de hombres encanecidos y oficiales, se iba a inaugurar en París la Exposición Universal. Lo haría el presidente, quien para ello eligió el júbilo vinculatorio y apacible de una fiesta patria. Las calles ostentaban una alegría ruidosa a base de pueblo. Hombres de irrisoria elegancia, blancas mujeres, se instalaron con ubicación policial a lo largo del trayecto que recorrería el gobernante. Con gravedad escolar, los niños sostienen laudatorios (y decisivos) ramilletes de flores que piensan usar con puntería. La carroza presidencial avanza en dirección del Palacio del Comercio, lugar de la exposición, y el anciano presidente sonríe. Lo acompañan dos generales y el alcalde, y más atrás inmutables y dorados coraceros. Todos avanzan lentamente, porque el pueblo quiere sonrisas evidentes y cercanas.

De pronto, al llegar la comitiva a una bocacalle, un individuo apostado en la primera fila humana corrió hacia el vehículo, ascendió, y todos lo vieron cómo apoyaba su mano en el pecho lujoso del presidente. El individuo retiró su mano y los atentos generales y el alcalde y la gente sólo vieron un papel que por un instante quedó adherido al frac.

El acto llamó la atención (más bien se lo preveía), pues se creyó que el invasor era uno de esos postulantes a mansalva a quienes los presidentes otorgan favores como un premio al valor. Abandonó la carroza y corrió hacia el otro lado de la calle, donde sin resultado intentó abrirse paso entre los que aplaudían. Alguien dijo que era un ladrón, lo cual provocó descontento y furia. Le impidieron el paso, y alertas policías se lo llevaron. En vano el hombre vociferaba e insultaba.

Cuando esto sucedía, el papel adherido al pecho del presidente iniciaba un vuelo indeciso y breve, y el presidente caía pesadamente.

Un arma penetrante le había perforado la vena porta y el hígado.

La hemorragia no pudo ser detenida, y tres horas después moría el presidente.

Un puñal todavía manchado fue reconocido por el hombre preso.

LO QUE FUE

Antonio Viviani. Vástago de una honesta y modesta familia de Bruselas. Hasta los dieciocho años practicó el honesto y sano oficio de panadero, después practicó el oficio menos sano de confiado discípulo de los anarquistas. Sin vacilar, se entregó a la lectura de diarios y folletos fervientes y desmesurados. Agente de propaganda, repartió esos folletos y esos diarios entre los desprevenidos soldados. Luego, para evitar el cumplimiento de sus obligaciones militares debió huir a Francia. Allí, y siempre en contacto con sus amigos destructores, se emplea en una panadería de Lyon. esto duró tres meses durante los cuales deseó un gran golpe. Un día, con un pretexto cualquiera abandona el trabajo. Con el dinero de su paga compra un puñal y se pone en marcha.

La causa poderosa era ésta: Viviani había decidido cumplir su proyecto en la persona del presidente, quien estaba por inaugurar la Exposición Universal de París. Llega Viviani a París, y una singular clarividencia lo guía entre la multitud que se dirige al centro de la ciudad. Toma lugar a la derecha del trayecto, pues desde hace tiempo sabe que en una carroza el personal más importante se coloca de ese lado. Sereno entre las conocidas aclamaciones, esperó a su hombre. Éste, y quienes lo rodean, sonríen, y por su expreso deseo serán fácilmente accesibles al homenaje. Viviani se lanza hacia la carroza, asciende, y sacando de un bolsillo interior del saco el puñal envuelto en un trozo de papel y, sin que nadie pudiera sospechar y contener lo horrible, hunde el arma, larga de dieciséis centímetros, hasta el mango.

Al mismo tiempo, el asesino gritó: "¡Viva la Revolución!", pero sólo un lacayo pudo oírlo.

LO QUE SALVÓ AL MUNDO

Viviani no trató de escapar a las consecuencias de su crimen. En la audiencia, permaneció impasible durante la lectura incolora del acta de acusación, y permaneció impasible durante todo el proceso. La ingenua habilidad de los interrogatorios oficiales no logró despertar en el acusado la cortesía de un nombre o de una palabra que revelara cómplices. "¡Yo soy panadero, no delator!", respondía.

El proceso se desarrolló en un clima de tolerancia, y las cosas que se dijeron fueron las previsibles. Pero, dados los móviles del crimen, dada la misteriosa e irresistible ambición de la palabra anarquismo, intentaré una apresurada narración de algunos diálogos entre el juez y Viviani. Paso por alto lo que hay en ello de contradicción estilística, y tampoco puedo responder por la verosimilitud. Sólo garantizo el énfasis.

A la cuestión: "Usted ha renegado de su patria, después de haber renegado de su familia" respondió: "No, para mí la patria es el mundo." Juez – "Usted es un anarquista, usted detesta a todos los jefes de Estado y a todos los burgueses, usted aprueba a Stirner, Bakunin, Kropotkin, Godwin y Tolstoi." Viviani – "Sí señor, yo los apruebo." Fue especialmente al final del interrogatorio cuando se reveló la disposición particular del espíritu anarquista: Juez – "¿Con qué derecho usted se ha constituido en juez y verdugo de un jefe de Estado?" Viviani – "Es cierto que está vedado matar, pero hay muchos gobiernos que se asignan tal derecho." Juez – "Es usted muy joven para juzgar." Viviani – "Y bien, no soy demasiado joven para matar." Juez – "Pero usted no sólo ha matado a un jefe de Estado, sino que ha matado a un hombre honrado, a un excelente padre, a un excelente esposo. Ello tan sólo es un crimen de derecho común abominable." Viviani – "Pero hay otros anarquistas muertos que también tenían familia."

Por primera vez, Viviani se inquietó cuando el abogado defensor de oficio requirió piedad en nombre de su madre, una anciana campesina que pasaba sus días sentada murmurando entre sollozos; "¡Oh, hijo mío, mi pobre hijo!"

El abogado expuso el argumento desganado y conocido de la inconsciencia relativa del acusado, que tenía por causa un estado mórbido hereditario. Desarrolló sus ideas con gran elevación de pensamiento e impecable pureza de forma.

La memoria, leída por el asesino, no tenía nada de destacable, y reeditaba los argumentos habituales de los anarquistas. La corte propuso y condenó a muerte al asesino, quien se negó obstinadamente a firmar su condena, declarando que lamentaba no haber dominado la emoción cuando el defensor evocó el dolor de su madre.

A continuación, el mundo volvió a estar tranquilo.